ライトセンターでは神奈川県内のロービジョンの方に対して補助具紹介を

はじめとした相談事業を実施しています。相談には事前予約が必要です。

ロービジョン相談では次のようなことを行っています。

● ニーズに応じた補助具(機器、用具)紹介。

● 必要に応じて補助具の使用練習(単眼鏡の使用練習、拡大読書器や

拡大鏡を使った読み書き練習など)。

● 見えにくさを補う生活上の工夫、保有視覚の活用あるいは非視覚的な

手がかり活用に関するアドバイス。

● その他。たとえば、歩行(移動)に不安がある、昼間はなんとか歩けるが

夜間はさらに見えにくくなって歩くのが困難になる、という方については

「歩行訓練」についての相談も受け付けています。

問い合わせ先:当センター支援課相談指導係

TEL045−364−0024(支援グループ直通)

<紹介する補助具(機器、用具)の‘例’>

1. 光学的補助具

● 拡大読書器

・拡大鏡とちがって自由に倍率変更ができる。機種によっては、

カラー表示や白黒反転表示、オートフォーカスなどが可能。

● 単眼鏡

・遠くを見るための補助具。

● 拡大鏡

・手持ち型や卓上型、ライト付きなどがある。

● 遮光眼鏡、オーバーグラス

・まぶしさ軽減、コントラスト向上。

屋外だけでなく屋内で有効なこともある。

*横からの光を遮る。

(上左)は取り外し可能な「サイドフレーム」がついている。

(上右)はフレームそのものに横のカバーがついている。

2. 非光学的補助具

2−A.視覚からの情報入手を補助するもの

2−A−1.照明

・十分な照明がなければコントラストは低下。

● 机上灯、ライト(懐中電灯)

2−A−2.まぶしさ軽減

● メガネフレームにつけるサイドフレーム

● サンバイザー

・つばのところで上からの光を遮る。

● リーディングスリット

*スリットを入れた黒い紙をかぶせて、

白い部分(光を反射するところ)を減らす。

● 黒い紙に白インクペン

2−A−3.コントラストを高めて置いたモノを見やすくする

● 色つきマット

2−A−4.作業のしやすい姿勢

・接近視による前かがみの緩和。

● 書見台、リーディングデスク

2−A−5.筆記具、文具

● 各種ペン(1.6mmボールペン、2mmシャープ、サインペン、他)

● 罫プレート

● 罫線が見やすい、罫線幅が広いノート

2−B.視覚以外の感覚(聴覚、触覚など)を利用するもの

・たとえば音声時計、音声電卓

*医療関係者の方へ*

ロービジョン相談においては、次のような眼科情報が

わかっていると役立ちます。

● 診断名、病名

● 治療経過

● 遠見視力と屈折値、両眼視力

● 近見視力と加入度数、両眼視力

● 使用している眼鏡の度数ならびに眼鏡使用時の視力

● 視野測定可能なときは検査結果の視野図

● その他留意事項

つきましては、眼科医療機関においてロービジョンの方に

ライトセンターを紹介される場合、これらの眼科情報を本人の了解が

得られれば、ライトセンターの相談担当者に書面でお教えいただけると

幸いです。

<ロービジョンケアと視力・屈折・視野>

ロービジョンケアでは、見えにくさを軽減して、保有視覚のいっそうの

活用を考えます。したがって、そのおおもととなる視覚、眼の状態の把握が

必要になります。

たとえば、拡大鏡(ルーペ)を使うとします。この場合、「眼」という

全体としてひとつの屈折系の前に、それとは別の「拡大鏡」という屈折系を

付け加えることになります。したがっておおもとの「眼」の屈折や

視力(もちろん視野も)の把握が、付加する屈折系(ここでは拡大鏡)の

紹介、選定に必要になります。使用している眼鏡があれば、それもひとつの

屈折系になるので、眼鏡の度数(それに加えて装用時の矯正視力)も

必要になります。

1.視力・屈折 *屈折矯正の重要性

・ロービジョンの人のなかには、屈折異常があっても適切に

矯正されていない人もいます。晴眼者のような矯正視力の向上が

なくても、明らかに屈折異常があったり、自覚的な見えの改善が

あるのであれば、屈折矯正は必要です。

・補助具で見たいモノを拡大しても、屈折異常のため、明確に

見えないことがあります。適切な矯正を行うことにより、見ているモノの

ゆがみが軽減されたり、より明確に見えるかもしれません。また乱視は

補助具では矯正できません。

・矯正により、ピントを網膜上に合わすことができれば、未矯正のときに

くらべて、より低倍率のエイドを選択できるかもしれません。拡大鏡は

低倍率の方が、歪みも少なく、視野も広くなります。

・中心暗点のある人が屈折矯正を行った場合、周辺視野からの

情報が、より明確になるかもしれません。

・手持ち型拡大鏡の使用においては原則的に遠見に矯正します。

・卓上型拡大鏡は、正視で少し調節力を働かした状態か、あるいは

軽い近視状態が見やすい補助具です。未矯正の遠視は調節力が

必要になります。強い遠視の場合、遠見矯正眼鏡を使うか、もしくは

遠見矯正に(+)度数を少し追加した眼鏡を使う(軽い近視状態にする)

必要があります。未矯正の強い近視も適切な矯正眼鏡が必要に

なります。

・拡大読書器使用にあたっては、眼とモニターとの距離に合わせた

矯正が必要になるかもしれません。

・眼内レンズを挿入している場合、調節力はないので、見たいモノとの

視距離によっては、それに合わせた矯正が必要になります。

・補助具による拡大を行う場合、その倍率は視力のみから一律に

決められるものではありません。またロービジョンの見え方も

視力だけから推定することはできません。しかし見え方の程度を

考えるときに、そして補助具の紹介や選定のときに視力は重要な

手がかりになります。

・両眼視力は日常の視力を評価できる値です。また片眼視で眼振が

起こるが両眼視のときは眼振がない場合、視力は片眼視にくらべて

両眼視の方がよくなります。この点から、もし可能であれば両眼視力の

測定をお願いします。

2.使用している眼鏡の度数ならびに使用時の視力

・常用している眼鏡以外にも、特定の場面で使われる眼鏡も

あるかもしれません。

・適切な矯正が行われているとはかぎりません。何年も前の眼鏡を

そのまま使っていることもあります。屈折が変わっていることもあります。

3.視野

・視力低下だけでなく視野障害も生活上の不自由さを引き起こします。

保有視野の把握は、読み書きや日常生活、歩行上の問題やその軽減を

考えるにあたって重要です。

・第一選択として、Goldmann視野計による視野図を希望します。

周辺を含めた保有視野の把握ができます。

・中心視野に障害がある場合、Goldmann視野計に加えて、

自動視野計や平面視野計による中心視野図も添付を希望します。

・中心暗点があって中心窩での固視がむずかしい場合、暗点の位置や

大きさの把握は、中心窩以外での固視の訓練をはじめるとき、

「どの網膜部位を使うのか?」を決めるのに役立ちます。

<手持ち型拡大鏡と卓上型拡大鏡>

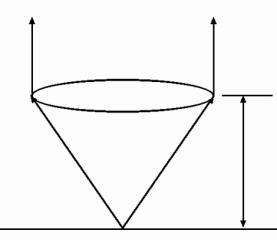

手持ち型拡大鏡で、レンズと紙面との距離をレンズの焦点距離と

同じにします。このときレンズから出るのは平行光線になり、

正視眼(あるいは遠見矯正された眼)では調節なしで見ることが

できます。

未矯正の近視や遠視では、それに合わせてレンズと紙面との距離を

変える(レンズを紙面に近づける、あるいは紙面から離す)必要が

あります。またそのとき得られる倍率は、レンズの表示通りには

なりません。また乱視が未矯正の場合、像の歪みはそのまま残ります。

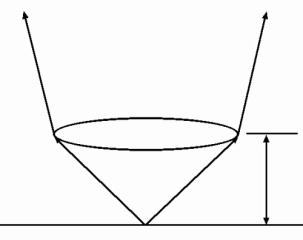

卓上型拡大鏡ではスタンドの高さはレンズの焦点距離よりも少し短い

長さになっています。このためレンズから出るのは開散光線となるので、

正視で少し調節力を働かせた状態か、あるいは軽い近視状態が

見やすくなります。未矯正の遠視は調節力が必要になります。強い遠視や

近視が未矯正の場合、それに応じた適切な矯正眼鏡が必要になります。

未矯正の強い近視にとってはスタンドの高さは高すぎます。

同じく未矯正の強い遠視にとってはスタンドの高さは低すぎます

(紙面から拡大鏡を浮かせばよいのですが、それでは手持ち型と

変わらなくなります)。

*「ロービジョンケアと視力・屈折・視野」

「手持ち型拡大鏡と卓上型拡大鏡」の参考文献

高橋広(編):

ロービジョンケアの実際.医学書院 2002

簗島謙次 石田みさ子(編):

ロービジョンケアマニュアル.南江堂 2000

新井三樹(編):

わたしにもできるロービジョンケアハンドブック.メジカルビュー社 2000

バーバラ・ブラウン(著) 簗島謙次(監訳):

ロービジョンハンドブック.診断と治療社 1999

山中幸宏 加藤陽子 相沢学:

ロービジョンエイド選択時に於ける屈折補正(特に乱視)の重要性.

第11回視覚障害リハビリテーション協会研究発表大会論文集 2002